粒子都是无意识的, 它们堆积在一起是怎么形成有意识的生命的?

“人心隔肚皮,谁知他人想什么?”这句老话道出了人类对意识的好奇和无奈。几千年来,咱们总在琢磨一个老大难问题:一堆看似呆头呆脑、毫无情感的粒子,咋就凑一起变成了会思考、会感受,还能自我怀疑的“活人”?科学家们左思右想,哲学家们苦口婆心,大家都想揭开意识的神秘面纱。尤其是到了现代,脑科学、量子力学、人工智能齐上阵,个个都想在“意识”这块大蛋糕上分一杯羹。可到头来,咱们还是得问一句:小小的粒子,真能拼出会思考的大脑?还是说,这一切只是巧合?“一叶障目,不见泰山”,我们是否也被自己的局限困住了?带着这个疑问,咱们不妨换个角度,聊聊意识到底是怎么回事,或许能让你对自己这颗“会想的脑袋”有点新认识。

正文

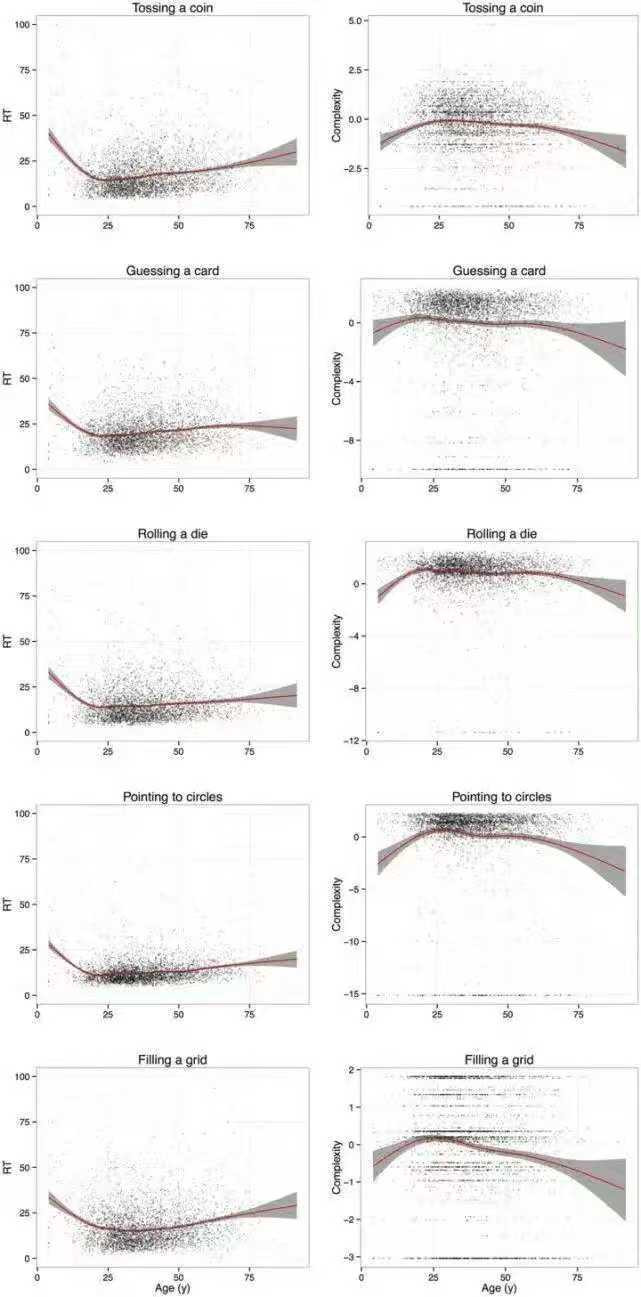

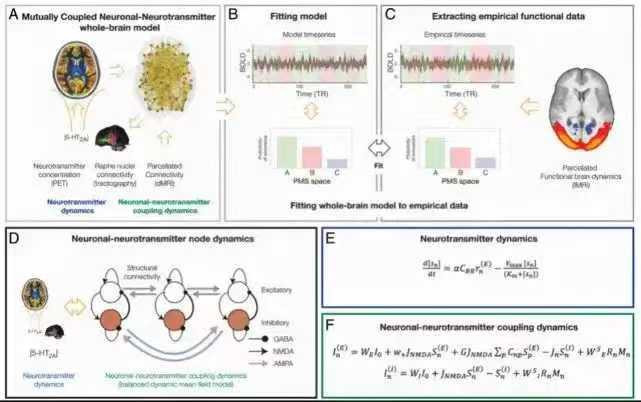

回过头看,意识这玩意儿,真不是一蹴而就的。你说大脑是由一堆粒子、分子、细胞拼起来的,这没错。但这些基本单位本身一丁点儿“自我”都没有,连“今天吃啥”都不会想。可一旦它们按照特定的方式排列、相互沟通,事情就变得有意思了。大脑里那些神经元,动不动就几十亿上百亿,像城市里的路网一样,你来我往,电信号呼啦啦地传递。科学家们发现,这些信号不是乱窜,而是有规律地协作、同步。就像一支交响乐团,虽然每个乐手只会吹拉弹唱自己的那点本事,但只要指挥一挥棒,瞬间就能奏出动听的乐章。大脑的神经网络也是这样,单个神经元没啥本事,凑一起就能“开天眼”,让我们有了自我、情感、记忆和判断。

说到这儿,不得不提“脑熵”这个新鲜词。简单说,就是大脑处理信息的能力和混乱程度。人脑的脑熵高,说明能同时处理的信息多,思维灵活,脑子活泛。比如,25岁左右,人脑的信息处理能力最强,脑熵也最高。小时候虽然想象力丰富,但信息处理的总量还真不如年轻人。等到年纪大了,脑子里的“线路”慢慢老化,脑熵也开始下滑,这时候你会发现,刚刚还记得的事儿,一转眼就忘了。

不过,脑熵高也不是绝对的好事。科学家发现,精神病患者的脑熵也很高,但那是因为大脑里的信息太过混乱,像是电脑中毒,想法乱飞。可见,意识的高低不光看“量”,还得看“质”——有没有秩序,有没有分工,有没有整体协作。人类大脑厉害的地方就在于,能把混乱和秩序控制在一个“亚临界点”,既不死板,也不疯魔,既能天马行空,也能脚踏实地。

再说说动物。以前大家觉得,只有人和少数灵长类才有意识。后来,镜子测试一出,发现瓶鼻海豚、喜鹊、裂唇鱼甚至蚂蚁也能认出自己。可你说狗、猫、乌鸦没意识?那可未必。狗虽然看不懂镜子,但能用气味分辨身份。乌鸦没啥新皮层,照样能解谜题、用工具。看来,意识不是某个区域说了算,而是大脑整体活动的产物。哪怕是脑子缺了一块,或者左右脑断了线,大脑还能自我修复,重新分配任务,保证基本的意识活动。这种“见招拆招”,让人不得不佩服大脑的强大适应性。

科学家们还发现,大脑里有个叫“中央外侧丘脑”的地方,像是意识的“开关”。只要用特定频率的电脉冲刺激这块区域,哪怕猴子正昏睡不醒,也能立马苏醒,睁眼活动。关闭刺激,马上又睡回去。这说明意识的产生,和大脑的整体活动密不可分,绝不是某一个小零件说了算。

说到人工智能,很多人吐槽现在的AI不过是“高级计算器”,离真正的“有意识”还差十万八千里。但别忘了,随着技术进步,神经网络越来越复杂,信息处理能力越来越强,哪天突然冒出个“觉醒”的超级计算机,也不是没可能。也许,未来第一个真正有自我意识的,不是人类自己,而是一台超级计算机。到那时候,咱们是不是得重新思考“什么是意识”?

总的来说,意识不是凭空冒出来的,也不是哪个粒子天生就会思考。它更像是“众人拾柴火焰高”的产物——无数神经元、无数信号、无数耦合与协作,最终拼出了我们熟悉的“自我”。从老鼠到人类,意识的复杂程度就像考试分数一样,一分一分往上加。至于从零到一的那一步,什么时候、怎么发生的,科学家们还在努力探索。正所谓“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,也许答案就在下一个转角。

结语

回头看看,我们追问意识的起源,既是科学的探险,也是自我认知的修行。就像老话说的,“水到渠成,瓜熟蒂落”,意识的诞生,是无数微小变化的累积,是亿万个神经元的集体智慧。或许我们每个人的大脑,都是宇宙赋予的一场“化学反应”,却又在无数次的碰撞、协作中,闪现出独一无二的灵魂光芒。正因为如此,咱们才会在星空下仰望,思考“我是谁”,也会在日常琐事中体会人生百味。未来,当人工智能有了自己的“想法”,我们或许会和它们一起,继续追问“意识”到底是个啥玩意儿。人生如戏,戏如人生,意识的谜题,正等着你我共同揭晓。